【脱炭素社会実現へ】環境省と経産省、手法巡り温度差

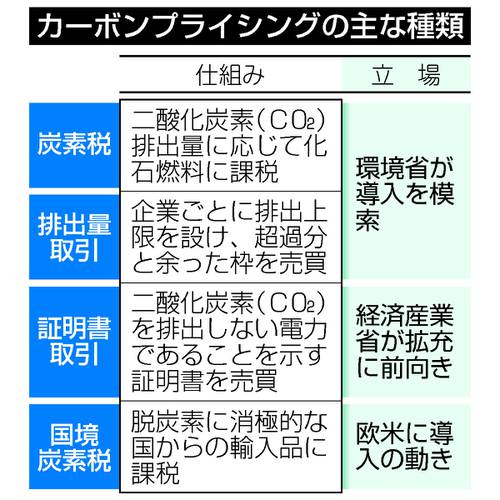

カーボンプライシングの主な種類

政府が今月、二酸化炭素(CO2)に課金して排出量の削減を促す「カーボンプライシング」制度の本格的な導入議論を始めた。削減効果を高めたい環境省と企業の競争力を重視する経済産業省は、2050年に脱炭素社会を実現する目標を共有するものの、手法を巡.....