【きょう震災10年】被災3県、止まらぬ人口流出 減少率全国の3・5倍

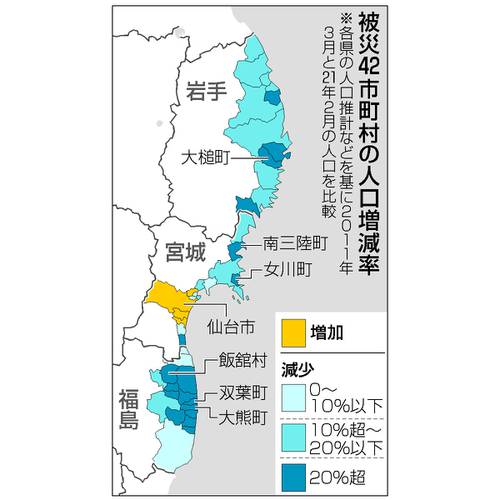

被災42市町村の人口増減率

東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被害が大きかった岩手、宮城、福島3県42市町村の9割で、震災前より人口が減ったことが10日、分かった。減少率は6%で全国の3・5倍のペースだ。高齢化が進み、働き手世代の流出も止まらない。日本社会が人口.....