【野党共闘】立民、共産との距離感苦慮 連携強化で国民民主離反も

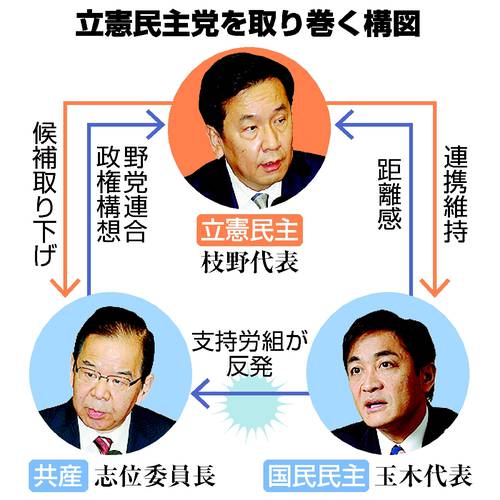

立憲民主党を取り巻く構図

野党共闘を巡り、立憲民主党が共産党との距離感に苦慮している。25日の衆参3選挙や次期衆院選で勝利を重ねるには、共産の協力が不可欠な一方、連携を強化しすぎれば、保守系議員の多い国民民主党の離反を招くジレンマを抱える。3選挙のうち、参院長野選挙.....